Così così(コジコジ)とはイタリア語で「まあまあ」のこと。この国の人々がよく口にする表現である。毎日のなかで出会ったもの・シアワセに感じたもの・マジメに考えたことを、在住23年の筆者の視点で綴ってゆく。

イタリア人なら「一生に一度」

イタリアでは2020年5月4日、新型コロナウィルス感染症対策として実施されていた外出制限と移動制限が一部緩和された。

これを機に自動車販売店も営業が解禁となった。FCA(フィアット・クライスラー・オートモビルズ)は、「イタリアから再出発しよう。イタリア製品で」のキャッチとともに広告を展開している。

だが4月のイタリア国内新車登録台数は、全メーカー合わせて前年同月比97.5%という壊滅的数字を示した。消費者の購入マインドを元通りにするのに、かなりの時間を要することはたしかだ。

ところでFCAといえば、新型コロナが深刻化する直前の2020年2月、フィアット・パンダおよび500のマイルドハイブリッド仕様をイタリア国内発売した。

エンジンは「FireFly(ファイアフライ)」と名付けられた1L 3気筒70psだ。

その陰で、35年の歴史にひっそりと幕を閉じたパワーユニットがある。それが今回のテーマであるFIRE(ファイア)エンジンだ。

こちらの複数メディアで過去にたびたび使用されてきた言葉を引用すれば、「イタリア人なら一生に一度はお世話になったエンジン」である。

1955年フィアット600以来使われてきた4気筒OHV「100型」エンジンの後継として、1985年に登場した。

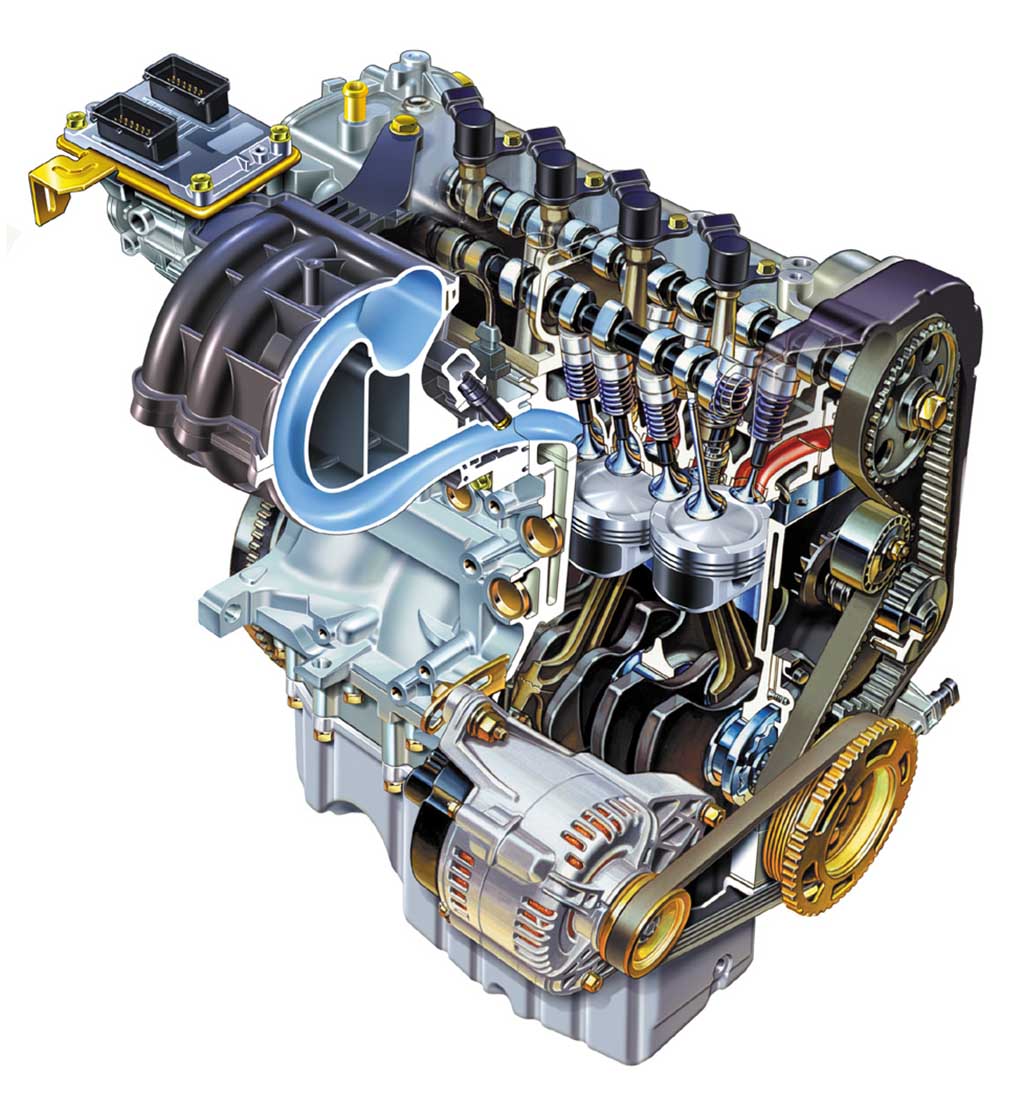

FIREとはFully Integrated Robotized Engineの略である。高度に自動化された生産工程により、組み立て所要時間を従来の4時間から2時間に半減させることに成功したSOHCユニットであった。

生産には南部モリーゼ州テルモリの工場が充てられた。

ちなみに当時の筆者は、歴史あるメーカーによる新たな生産メソッドという共通点で、ほぼ前後してスイスで誕生した腕時計「スウォッチ」と重ね合わせてこのFIREを捉えたものだ。

FIREが初めて搭載されたモデルは、当時フィアット・グループの1ブランドであったアウトビアンキの1985年Y10で、999ccのキャブレター仕様だった。

同年には、先に登場していたフィアット・ウーノにも搭載された。

翌1986年には、初代パンダ後期型に排気量を769ccへと縮小したバージョンが採用された。

その後FIREは年を追って1368ccまで排気量拡大が図られるとともに、電子燃料噴射化や16バルブ化が施され、ターボ仕様も追加された。2009年には電子油圧制御バルブ機構を備えた「マルチエア」ターボに発展。まずアルファ・ロメオMiToに搭載されて話題を呼んだ。

FIREはアウトビアンキ、フィアット、ランチア、アルファ・ロメオ、アバルトに用いられたほか、フィアットとクライスラーが合併への道のりを進めるなかで、ジープやダッジにも採用されることになった。

加えて、フィアット500と同じポーランドのティヒ工場で生産された2代目フォードKaにも供給された。

ただし、今後さらに厳しくなる欧州排出ガス基準「ユーロ」に、これ以上モディファイで対応するのは、FCAにとってあまりに非効率であった。かくして、イタリア市場向けガソリン-LPG併用仕様を残して、FIREの歴史に終止符が打たれることになった。これまでに生産された数は3千万基を超えた。

ユーザーの思い出

FIREは筆者にとって、実は生まれて初めてのイタリア製エンジンでもあった。

具体的には、東京で大学生だった1980年代末、近所にあった当時のアウトビアンキ販売店「ジヤクス」で試乗したY10 FIREである。

甲高い音を上げてよく回るそのエンジンは、親のお下がりの2代目アウディ80に乗っていた筆者にとって、まさに異次元の体験だった。

実際のイタリア人ユーザーにも聞いてみよう。

最初は1990年代末、最初に運転した車がアウトビアンキY10というキアラ(40代)である。彼女の実家は起伏が多い郊外の新興住宅地にあったが、FIREはいつも余裕で駆け上がったという。「そのうえ毎夏ヴァカンスの遠出でも、スーペルストラーダ(自動車専用道路)を快適に走れたわよ」と振り返る。

フィアット公認クラブ「レジストロ・アウトビアンキ」で副会長を務めるサーラにも聞く。クラブで知り合って結婚した夫とともに、今日までY10オーナーである。

彼女は、昨年のクリスマス・イヴに起きた話を披露してくれた。「訪ねてきた友人が乗る(フィアット)プントの燃料ポンプが壊れて帰れなくなったとき、私たちのY10のものを急遽外して助けてあげたのよ」。広く普及したエンジンゆえのエピソードである。

チーズ、ワインの如く

最後はプロにご登場願おう。

筆者が住むシエナで長年フィアットを扱うセールスパーソン、アンドレアである。

「長年の積み重ねの成果であるFIREが消えるのは、とても残念だ」と切りだした彼は、「なかでも1Lのキャブレター仕様は最高だった」と回顧する。

「先輩メカニックたちは『どこで故障しようが、プラスドライバーとペンチがあれば、必ず直して家に帰れた』と言っていたよ」

その1Lキャブレター仕様には、パンダ4✕4が最高の組み合わせだったと断言し、こう締めくくった。

「まさに豆戦車だった。週末にハンティングやキノコ狩りを趣味とする人たちに今も絶大な人気である理由が、おのずとわかる」

コンパクトカー用として誕生したものの、時を経てプレミアムカーにまで採用され、ついには大西洋を越えてアメリカ車のフロントフードにまで収まったFIRE。

ただし熟成に熟成を重ねても、「元」がよくなければ、それは達成できなかっただろう。

そうした意味で、FIREは名産ワインやチーズに通じるものがあり、イタリアらしいモノづくりを辿ったといえる。

同時に、多くのイタリア人が経済的背景から簡単に新車を買えなくなった今日である。まだしばらくこの半島の人々に頼りにされるエンジンであることは間違いない。

文と写真 大矢アキオ Akio Lorenzo OYA