黄色の信号の灯火の意味とは?

クルマの運転は、さまざまな情報を認知し、その場に応じた適切な予測・判断をして、操作するという動作の繰り返しです。これら認知・判断の中でも、難しい上に悩ましいのが、信号の変わり目の判断です。また、信号の変わり目で“行ける”or“行けない”の判断基準は人によって異なるため、その場に応じた柔軟な判断と操作が求められます。では、法律において、信号の変わり目の判断は、どのような基準となっているのでしょうか。

信号の変わり目の判断において基本となるのが、黄色信号の意味です。道路交通法をわかりやすく解説している「交通の方法に関する教則」によると、黄色の灯火の意味に次のような記載があります。

【黄色の灯火の意味】

クルマや路面電車は、停止位置から先へ進んではいけません。しかし、黄色の灯火に変わったときに停止位置に近づいていて、安全に停止することができない場合は、そのまま進むことができます。

(「交通の方法に関する教則」より一部抜粋)

上記の教則の内容からも、その判断基準は曖昧であるといえます。では、交通の方法に関する教則にも記載されている「安全に停止することができない場合」とは、どのようなときなのでしょうか。

「安全に停止することができない場合」ってどんなとき?

交通の方法に関する教則に記載されている「安全に停止することができない場合」とは、交差点内や横断歩道上などで止まってしまうおそれがあるとき、急ブレーキになるとき、後続車から追突されるおそれがあるときなどです。このようなときは、「安全に停止することができない」という判断になるため、黄色信号でも進まざるを得ません。

また、渋滞中など、本来の停止位置(停止線がある場所では停止線の手前)を過ぎたときに信号が変わってしまったときは、横断歩道の直前や交差点の直前で止まります。街中の道路を見ていると信号の変わり目で交差点内に進入し、わざと「安全に停止することができなかった」という状況(黄色信号になったときに加速する場合も含む)を作っている運転を見かけることがありますが、このような運転行動は交通違反となります。

信号の変わり目の判断は難しい

信号の変わり目では、停止線までに停止できるかということだけでなく、安全に停止できるか(後続車から追突されないか)、停止線を超えて止まる場合はどこで止まるのかなど、さまざまなことを判断しなければなりません。

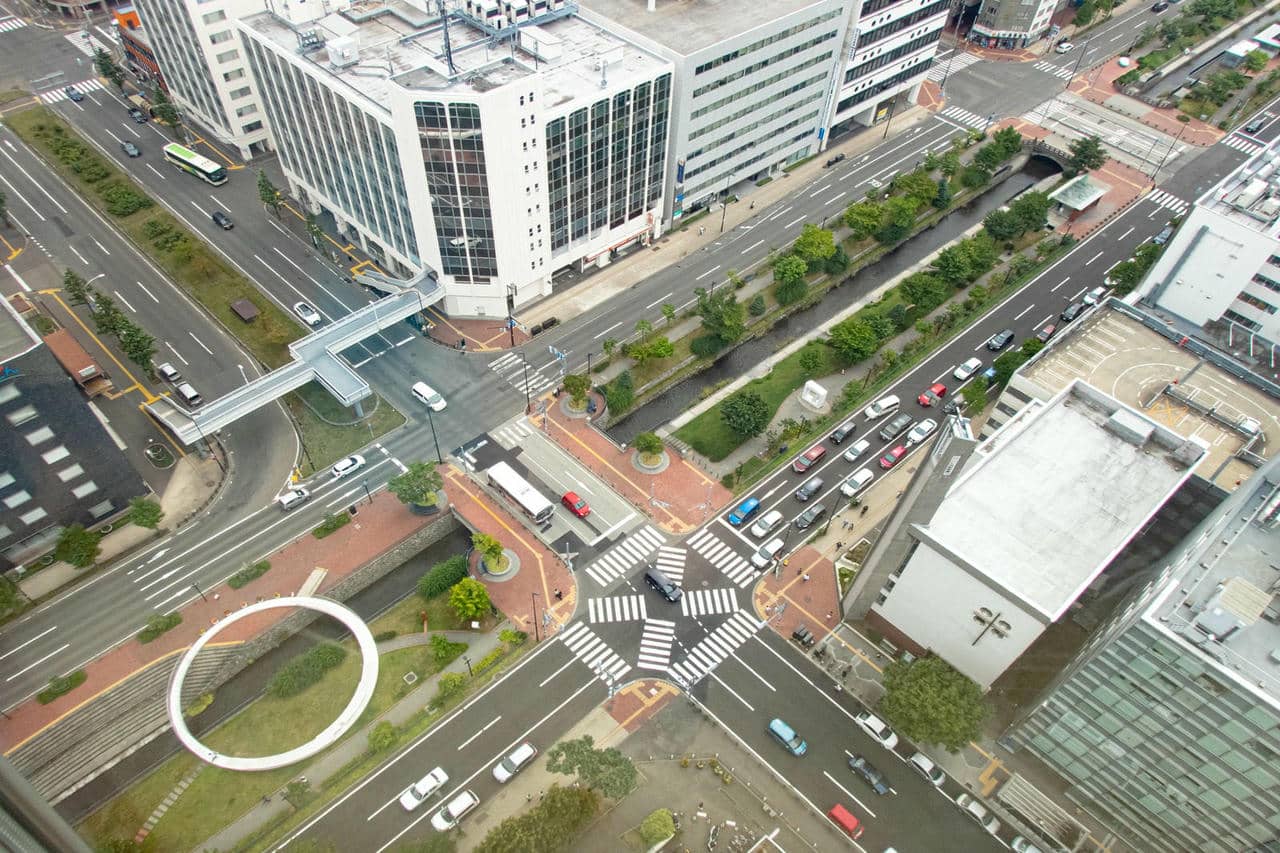

そのため、信号機のある交差点を通行するときは、交差点の先に自車が入れるスペースがあるか、後続車との距離はどのくらいか、安全に停止できる限界点がどこなのかなど、さまざまなことを認知しながら運転する必要があります。

信号の変わり目の判断は難しいことではありますが、運転経験を重ねると、自車の速度から信号が変わったときに行くか止まるかの判断ができるようになります。判断能力を養うためにも、運転免許を取得したら、少しずつでもいいので運転経験を重ねておくとよいでしょう。