清水和夫のダイナミック・セイフティ・テスト(Dynamic Safety Test)

Number92 SEASON.10:日本を代表するディーゼルSUVが先人たるヨーロッパの雄に挑む

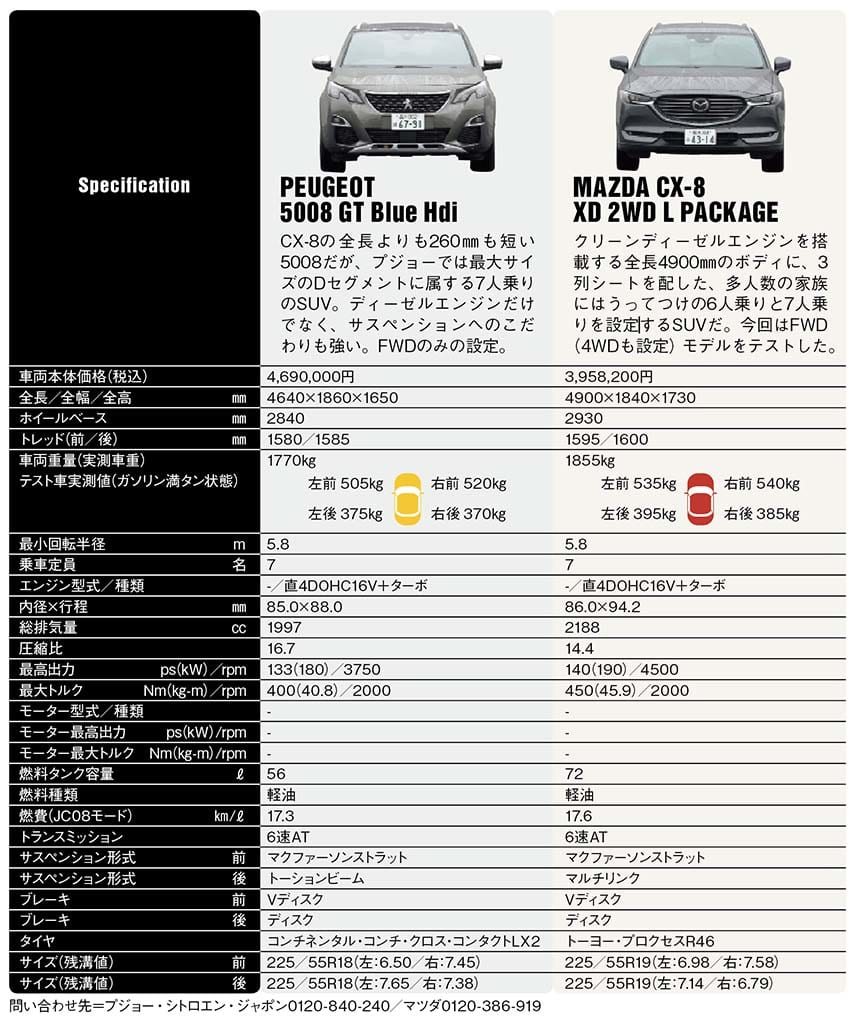

マツダCX-8 XD 2WD Lパッケージ vs プジョー5008 GT ブルーHdi

快適性だけでなく、走りへのこだわりが強いプジョーのDセグメント、5008に対するのは、マツダが世界に向けて放ったEセグメントのCX-8。ボディサイズこそ違うが、今回のテスト車はともにディーゼルユニットを搭載する7人乗りのSUVである。ファミリーカーとしての高い機能性を有する日仏SUVの運動性能をフルテストした。

クルマ作りの思想が個性的なSUVを生む

ディーゼルで躍進するマツダのクルマ作りは、他とは異なる開発プロセスがあるという。いわゆるモデルベース開発(MBD)と呼ばれる手法だが、コンピュータが大量に使われる昨今のクルマは、従来の手法では迅速な開発が困難となってきている。マツダは経営が苦しい時期にコストを低減できるツールとしてMBDの実用化を目指していた。具体的にはクルマのさまざまな機能や性能を数式で紐解き、求める性能をモデル化し、徹底的にシミュレーションをすることで量産に辿り着く。例えばエンジンの場合、ECUを動かすプログラムは一千万行にも及ぶと言われているが、シミュレーションなくしてプログラムのバグを見出すことは困難なのだ。

MBDの実戦投入は、スカイアクティブ・テクノロジーがその代表格だが、CX-8の開発にMBDは大いに活用されたはずだ。MBDを用い、エンジン以外のダイナミクスにも着手、ゆえに単にCX-5のストレッチ版としてCX-8が完成したのではない。ベテランの評価ドライバーが手作業でチューニングした従来手法と、MBDで生み出したモデルに大きな差異はないことも確認されており、先に登場したGベクタリングもMBDで開発されたデバイスだ。

MBDの実戦投入は、スカイアクティブ・テクノロジーがその代表格だが、CX-8の開発にMBDは大いに活用されたはずだ。MBDを用い、エンジン以外のダイナミクスにも着手、ゆえに単にCX-5のストレッチ版としてCX-8が完成したのではない。ベテランの評価ドライバーが手作業でチューニングした従来手法と、MBDで生み出したモデルに大きな差異はないことも確認されており、先に登場したGベクタリングもMBDで開発されたデバイスだ。

それにしても、マツダのクルマはいい意味で、どのモデルに乗っても同じ感覚がある。「ドアを開けて座り、ドア閉めてコクピットを確認。ドラポジを決めて……」とすべてに一貫性がある。だが450Nmのトルクを味わい深いものにするために、スロットルペダルのストロークをもう少し長くすれば、懐の深い加速感が得られると思った。この話はMBDの要求モデルの設定次第かもしれないから、人間の感覚を反映する作業は不可欠だろう。

それにしても、マツダのクルマはいい意味で、どのモデルに乗っても同じ感覚がある。「ドアを開けて座り、ドア閉めてコクピットを確認。ドラポジを決めて……」とすべてに一貫性がある。だが450Nmのトルクを味わい深いものにするために、スロットルペダルのストロークをもう少し長くすれば、懐の深い加速感が得られると思った。この話はMBDの要求モデルの設定次第かもしれないから、人間の感覚を反映する作業は不可欠だろう。

5008のしなやかなサスはプジョー伝統の味

一方の5008はどんな手法で誕生したのか。3008のフロアをストレッチしたモデルだが、シトロエンとプラットフォームを共有化してきた長年のクルマ作りの経験を活かして5008が開発されたのだろう。しかし今後、プラグインハイブリッドなど、パワートレインが多様化するとMBDも必要となってくるはずだ。

今回テストした5008はダイナミクスではサマータイヤを履くCX-8の後塵を拝してしまったが、乗り味では負けていない。サスペンションはしなやかで快適だ。最近のプジョー全般にいえる特徴で、常に適度なロールをともなうが、バネ上のボディはフラットにキープ。背が高い5008でも、そのテイストが味わえる。

今回テストした5008はダイナミクスではサマータイヤを履くCX-8の後塵を拝してしまったが、乗り味では負けていない。サスペンションはしなやかで快適だ。最近のプジョー全般にいえる特徴で、常に適度なロールをともなうが、バネ上のボディはフラットにキープ。背が高い5008でも、そのテイストが味わえる。

だから安定感と安心感があって不安はないし、しなやかなサスペンションはプジョーの伝統的な味で、明らかに非ドイツ的。プジョーらしい味付けになっている。

だから安定感と安心感があって不安はないし、しなやかなサスペンションはプジョーの伝統的な味で、明らかに非ドイツ的。プジョーらしい味付けになっている。

エンジンに関しては、トルクではCX-8よりも低いが、吹け上がりはかなりスポーティで、1.6直4ターボのガソリン仕様もラインアップするが、2ディーゼルは今後の主力となりそうだ。

総合力の高い5008、それを上回ったCX-8

3列シートの2モデルだが、それぞれ開発のコンセプトベースとなるモデルが存在する。最近のトレンドともいえる手法で、CX-8の場合はCX-5、5008の場合は3008がそれだ。

今回は欧州の雄に対して、CX-8がどこまで対抗できるかが焦点だった。しかし予想に反して、その完成度の高さに驚いた。

大きく重いSUVでも、ユーザーが期待する以上の性能が確保されており、ウェットの旋回ブレーキはプレミアムブランドのライバル車と比べても遜色なかった。5008は全体のバランスが良いのだが、オールシーズンタイヤをどうユーザーが評価するかだ。

RESULT

5008の実力に肉薄するどころか超越したCX-8

●マツダCX-8 XD 2WD Lパッケージ:16.5/20点

●プジョー5008 GT ブルーHdi:15.0/20点